2022

奇斯洛夫斯基:人生偶拾 ── 延伸閱讀

從命定到自由的彼岸

── 沿曳奇斯洛夫斯基電影的命運細線

Vera Lung

天命、人意。偶然、必然。有常、無常。一如牛奶瓶是日常生活品,命運與機緣的主題,在奇斯洛夫斯基的電影中自然而然存在,看似兩極,卻又彼此依附。當然,對奇氏來說「牛奶瓶只是牛奶瓶……沒別的意思」;不過,當牛奶瓶被打翻,奇氏要讓觀者自行領悟的,又豈只是牛奶瓶打翻了而已?於我而言,更想去了解的,是牛奶流失後,如何面對那牛奶瓶剩下的空洞。

《十誡》拍於波蘭共黨專政末期,於1989年面世之時,正值歐洲翻天覆地,整個世界風雲色變。雖以聖經的教條為名,卻非以宗教角度探討誡律的意義,而是與當代世界錯綜複雜的倫理展開對話:何謂對,何謂錯?謊言是什麼,真相又是什麼?雖不涉政治,但影片對人在異常混亂局勢中的困惑徬徨,卻有深刻的體悟與反思。對比相信一切事物都歸之於上帝的安排,救贖來自對信仰的服從,奇氏看待生命中許多奧妙玄秘的現象,或許更貼近東方哲學裏對自由與命定的觀照。

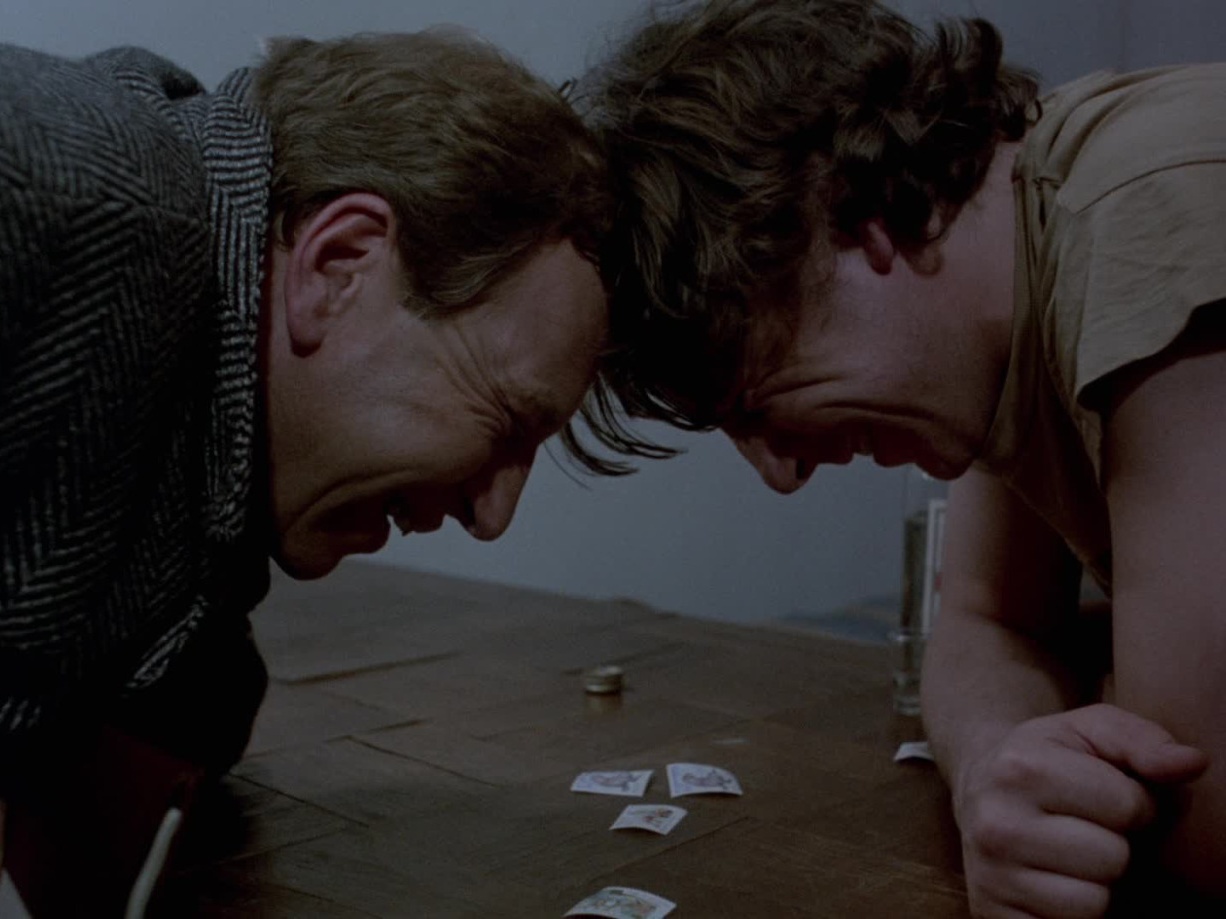

三十三年後,世界變得更加不可掌握;疫症陰霾揮之不去,各地烽煙遮天蔽日,回憶的燭光不再燃點,自由的呼喊變了低迴的悲嗚。際此重溫《第一誡》,看着神秘男子穿着厚衣在雪地生火,凝望鏡頭,銳利目光直教人無從迴避,一連串的叩問又在腦海迴盪:稚子無辜,何忍奪去他的生命?父親做足準備,甚至到冰湖親身測試,只因不敬畏天主,便須承受喪子的「懲罰」?姨母篤信上帝,為何遭神離棄,要承受傷痛?兒子的死,是讓父親回歸信仰的指引?奇氏將角色放於正反對位,將處境置於對錯難分,引領人審視生命的意義與價值。《十誡》中每一誡,給人不同的道德挑戰,置身人倫、生死、愛恨的泥沼裏,在慾望、恐懼、痛苦中矛盾掙扎。開放的格局,每個人必須自行尋索答案。

就像那位父親,我們曾經相信科學與文明,會令世界變得更美好;我們曾經相信民主與法治,人人可以得到平等和公義;我們曾經相信夢想和希望,只要全力以赴便可以實現。然而,在什麼時候開始,我們發現世界變得荒謬,抱持的信念早已一文不值;面對無法預料、無法解釋、亦無法控制的命運,人又該如何自處?在一個充滿無奈的時代,重拾儒家文化傳統的智慧,或許有助我們思考在當下如何得以安身立命。

奇氏透過生活的平常對照生命的無常,《十誡》的十個故事以同一個囚籠式的大型屋邨做背景,人物每天走過同一條道路,卻走出不同的命途;儒學所言「天命之謂性」,便是道出我們要探索的,是一條從天命到存在的道路。

承認命運,但不盲從命運,是儒學命運觀的底色。「知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。」《大學》著名的一段,正是教人知道自己為什麼活着。了解何為「止於至善」,才能堅定、鎮靜、心安、思慮而達致生命的領悟、得着。天命雖不以人的願望為轉移,但在這種必然性面前,儒家的主張並不消極,認為人並不絕望,「盡人事知天命」、「知其不可為而為之」,以至「君子行法以俟命」,盡一己最大的努力,從容面對命運的安排,生命,也就得到真正的自由。

「我認為我們一直與自己的命運戰鬥。世上有命運這回事,但我們也會作出反抗;這可能是我們苦難的根源、有志未竟的苦惱……但我並非宿命論者,我不相信一切天早注定。」奇氏與儒家的思維,何嘗不是靈犀互通,所見略同?

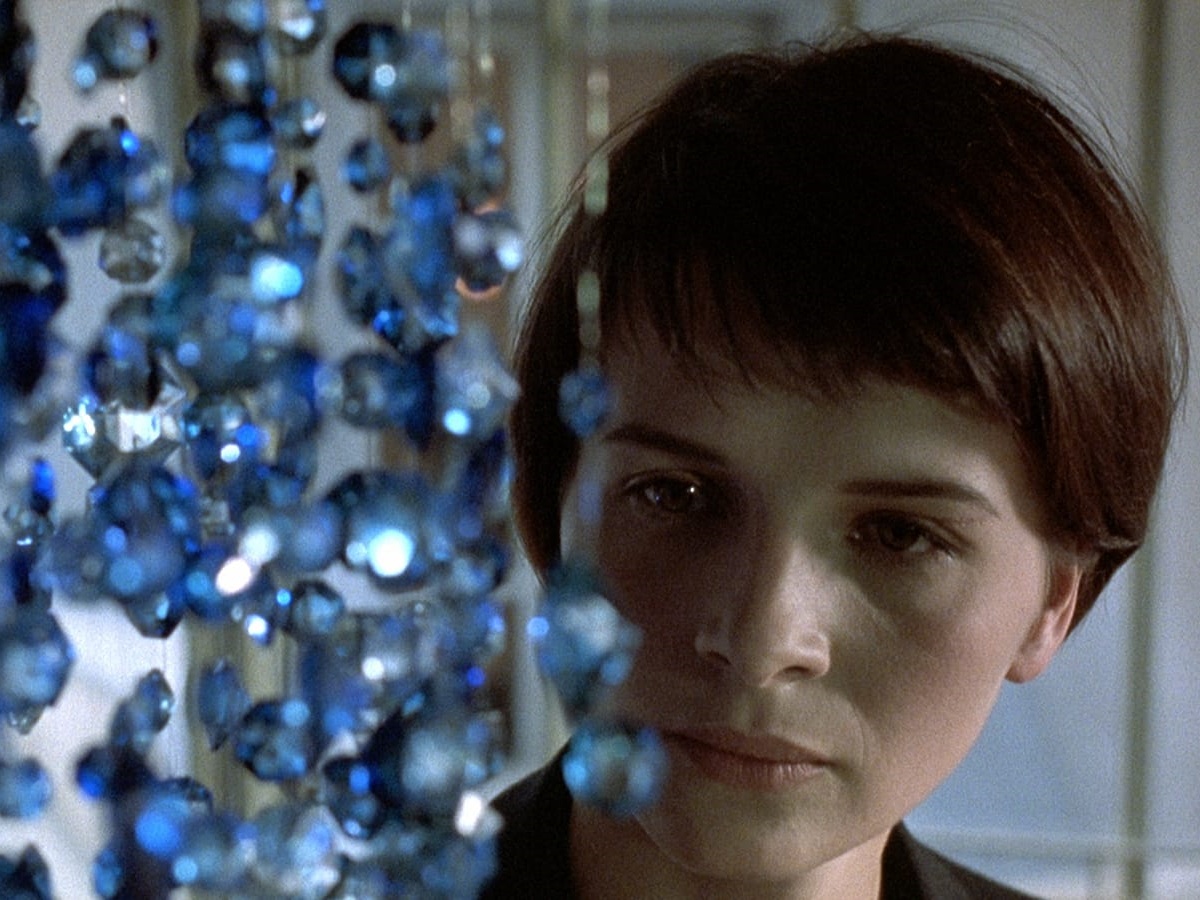

透明的彈珠球、戒指、鞋帶,暗自接通了兩個一模一樣,卻又互不相識的心靈。在《兩生花》,她們心臟都有毛病,同樣擁有音樂天份;在廣場上相遇而不相見,平行的生命一瞬交錯,各自走向不同的命運。在波蘭的Weronika不顧病情,堅持追求夢想,在舞台上唱至最後一粒音符,猝然而逝;在法國的Véronique 順應心靈的感悟,毅然放棄歌唱事業,活了下來。一個彈珠球,透視的風景迥異;一條鞋帶,是捨是留,一念殊途。彷彿是同樣的木偶,一死一生,是命運之神在操縱生命,抑或是個人取捨決定了命途所歸? 又甚至是因她的死,才有她的生?

與其說冥冥中自有主宰,毋寧說人生處處皆見靈光,生命的自由,視乎人是否看得透、捉得住。在《藍白紅三部曲》,每一部都有一位佝僂老婦在街上蹣跚而行,吃力地想把玻璃瓶投進回收筒。《藍》的茱麗葉庇洛仙沉溺於失去摯愛女兒和丈夫的傷痛,閉上了眼睛,什麼也看不見;《白》的髮型師Zbigniew Zamachowski對要求離婚的妻子滿腔怨恨,看見老婦一面睥睨,無動於衷;《紅》與退休法官建立忘年友情的大學生愛蓮謝歌則主動走上前,替老婦把玻璃瓶丟進回收筒。面對同一「命」中偶遇,三人各取其「道」,生命也因而有着不同的出路。

奇氏在《藍白紅三部曲》重新思考自由、平等、博愛,在禮崩樂壞的世道,更是人必須自我叩問的重要課題:自己追求的又是什麼?人生的「得」與「失」,不在乎天注定,而在乎人何求。「求則得之,舍則失之,是求有益於得也;求在我者也。求之有道,得之有命,是求無益於得也;求在外者也。」孟子謂仁義之性,人皆固有,追求就能得到,放棄就會失去,求之有其正道,得之在於天命;妄求富貴名利,則求也未必得,得也是無益。

奇氏對生命終究是溫柔的,也懷抱着希望。他的主角在經歷人生的無奈與命運的折騰後,最後都能「求而得之」:《藍》的她從悲痛解脫,重獲心靈的自由;《白》的他從婚姻的困惑醒悟,了解到何謂平等;《紅》的她更憑善良與博愛,撫平了他人的傷痛及遺憾。

世道黑白顛倒,面前往往只見孤獨、分離、傷痕,無力感滿身。不過,那管暗黑命運如幽靈般盤旋,生命還是有無限可能,可以自己的力量和意志去尋求改變;即使在無法改變之時,如何秉持「惻隱之心」、「羞惡之心」、「辭讓之心」、「是非之心」。人生的價值,在於人心,非在於天命;「盡吾志而不能至,可以無悔矣」。

奇氏在《紅》的結局,三部曲的主角同坐一條船,遇上海難,最後全部獲救。這個奇妙的安排,更有若佛教「渡海」的況味:渡過波濤洶湧的人生苦海,獲得智慧,解脫煩惱的根源,達致生命自由的彼岸。他為自己的生命觀,作了最完美的總結;對人世間的慈、悲、喜、捨,也在杜寧南穿透靈魂的凝視裏,一一銘志。

奇斯洛夫斯基:人生偶拾

劉別謙 — 妙不可言的狡黠幽默

奧遜威爾斯稱許他是巨人,才華及創意令人驚嘆;尚雷諾亞誇讚他開創了現代荷里活;差利卓別靈亦頌揚他以絕不色情的方式,表現了性的優雅與幽默,無人能及。這位大師眼中的大師,正是以喜劇獨步天下的劉別謙(1892-1947)。他為荷里活浪漫喜劇奠定成功方程式,亦令歌舞片類型大放異彩。得意門生比利懷特甚至在辦公室牆上掛了這麼一句提醒自己:「換了是劉別謙會怎樣做?」影響力無遠弗屆,說是前無古人、後無來者,亦絕非誇大之辭。

劉別謙生於柏林,默片年代已聲名大噪, 三十歲成為首個被荷里活羅致的德國導演,把歐陸都會的精緻與風情,帶到彼岸開花結果,其中尤以《迴轉姻緣》為最上乘之作。由無聲到有聲,由百無禁忌到電檢雷厲風行年代,他都應付裕如。談情說性不露骨,詼諧風趣不低俗,對人性更有生動細膩描寫。其獨有的「劉別謙筆觸」雖難以言喻,但仍為人津津樂道,即使踩入情慾禁區,依然優雅含蓄,充滿機智幽默,每每點到即止,卻能舉重若輕。有時用一道門遮擋視線;有時把重要情節置於畫面外,從而挑動觀眾想像;有時一語雙關,更令人會心微笑。他的電影沒多餘鏡頭,借杜魯福之言,其省略筆法猶如芝士上的洞,每個洞都在向觀眾打眼色。

《天堂艷史》堪稱「劉別謙筆觸」示範作,亦是風格上他最滿意的作品;《人約黃昏後》更被影評人寶蓮姬爾譽為「近乎完美」。他擅於發掘明星潛能,嘉寶和瑪蓮德烈治在其鏡頭下都脫胎換骨,加利谷巴亦充分發揮喜劇潛能。以幽默為武器,透過愛情喜劇的輕巧反照時代的荒謬,《蘇俄艷史》諷刺鐵幕、《戲諜人生》對抗納粹、遺作《佳偶天成》亦不忘戲謔階級及性別定型。今年值劉別謙130歲冥壽,回顧其精心傑作,展現喜劇大師的才情與魅力所在。

無止境的旅程 — 安哲羅普洛斯全展

人類的宿命。永恆的回歸。這些主題追隨着安哲羅普洛斯(1935 - 2012)一生,在其電影裏不斷變奏與賦格。放逐、流離、歸夢,乘光影孤舟航向奧德賽之旅,探索着看得見和看不見的邊界,影像美學的冒險將人引領至前所未到之境;而這旅程,永無止境。

圓,拜占庭文化中標誌神聖的概念,是安氏電影擁抱永恆與延續的符號。往復循環的尋父旅程,自小深植於記憶之中:母親拖着他的手,在荒野亂屍堆中尋找父親,成了畢生難以磨滅的烙印。由《塞瑟島之旅》以至《霧中風景》,一直追尋是那流亡在外、久別回家甚至不知存在與否的父親;由《尤利西斯的凝望》、《一生何求》以至《時光微塵》,在那亞歷山大或導演A的身影裏,不斷反思自我身份、命運與歸宿。

長鏡頭的沉默凝視,360度全景的冷靜縱觀,像手風琴緩緩伸舒的推軌移動,構成了思哲辯證而詩意縈迴的畫面。於現實與虛幻之間自若遊走,時間穿越空間遂意流動,讓過去與現在交錯重疊,任情感追憶幻變。從開始到終結,又回到起點,故事彷彿重新開始,演遞交嬗。迷霧中的大樹、崩坍的巨像、黃雨衣的難民,種種意象更迭出現,遙相呼應,隱喻層層昇華;以疏離淡懷憂患,於沉默寄寓希望,守護着現代主義電影之靈。

古希臘神話與戲劇的詩魂,流貫於電影的經脈,繼承着阿伽門農、俄瑞斯忒斯的悲劇宿命,賦予現世的詮釋。走過希臘二十世紀最動盪的歲月,巴爾幹歷史的幽靈如濃霧籠罩不散,家國的苦難、民族的悲情以至個人的命運,隨歷史永劫輪迴,與革命理想的幻夢永遠同在。以切身而又超脫自我的視野,把歷史的回溯提煉到神話的真實,呈現「另一個希臘」──那個回不去的家。

尋覓、失去、再尋覓……那孑孓獨行的身影,惜因意外到不了「另一片海」的彼岸。又或結束,才是開始?

後記:彷彿應驗了結束,就是開始。首季節目因疫情無奈取消了,然而偉大的電影自有其生命,暫且消失後,復再歸來,又是新的開始。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)