2026

不受束縛的戲劇人生—卡薩維帝導演全展

論真正改變電影面貌的先驅,尊卡薩維蒂(1929-1989)絕對位列其一。有別於其他大師,他的偉大非凡,在於其「至微」─以低成本製作,樹立美國獨立電影的旗幟;以樸實鏡頭,捕捉平凡人細緻幽微的情感。

美國希臘移民後代,卡薩維蒂對處於社會邊緣、尋求身份認同而不得的人物感同身受;演員出身,他相信表演是與世界互動過程中所追求之社會行為的一種昇華。1959年與工作坊友好即興創作《影子》,鍾拿斯麥格斯宣告為「新美國電影」傑作。

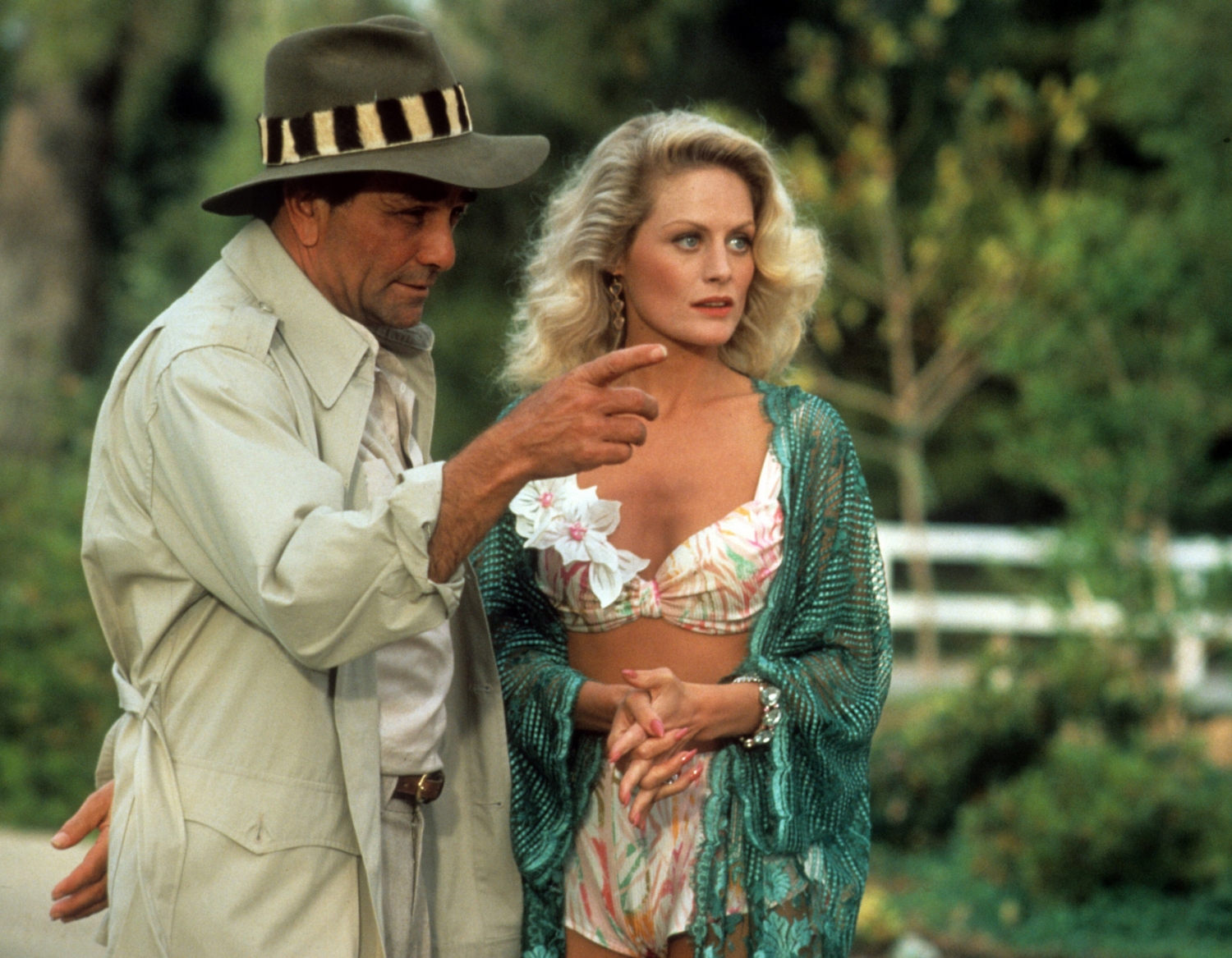

與惺惺相惜的奧遜威爾斯所見略同,卡薩維蒂認為演員而非導演才是電影的核心。摒棄風格化手法,崇尚以演員及表演為主的創作方式,相信演員直覺與團隊默契;從《面貌》、《受影響的女人》以至《愛流》,與演員妻子珍娜羅蘭絲的合作水乳交融,共同挖掘人性的曖昧、戲劇的詭譎,探索電影的無限可能。猶如爵士樂的率性韻致,任演員自由發揮、拉扯碰撞─羅蘭絲的歇斯底里、彼得福的醉酒狂歌、西摩卡塞爾的狂妄失控,潑灑出一種生活實感─自然、躍動、充滿生命力。

信奉即興創作,非等於粗疏鬆散。依劇本拍攝,因應綵排修改。手提攝影機、不規則的敘事法、偶爾失重的構圖,場景設計亦不甚講究;卡薩維蒂追求的並非華麗影像而是平凡人物,且充滿缺憾。然而,他拒絕任何簡化的精神分析,堅持情感的真實性,即使是複雜、混亂而令人痛苦;這亦反映了他終生與酗酒問題抗爭之心路。

不屈從荷里活片廠制度,不受困傳統戲劇模式,卡薩維蒂至五十九歲因肝硬化離世,一直致力維持創作自主,共執導了十二部作品。參演《魔鬼怪嬰》等七十多部電影,以演出收入資助製作,甚至不惜抵押房子。有限成本無損其藝術成就,絕不妥協、無拘無束的獨立製作,擎起的正是影響馬田史高西斯、占渣木殊等一代導演的最根本美國精神:「身為藝術家,我們必須勇於多方嘗試,但最重要是我們必須敢於失敗」。

崢嶸大地證蒼茫—尤昔夫沙軒百年誌

整整一百年前,埃及電影大師尤昔夫沙軒(1926-2008)在亞歷山大港出生。在一手可蘭經,一手彎刀的伊斯蘭國度,如火侵掠如火激艷的宗教衝突不斷照亮,同時焚燒人們的生活領域。正是沙軒的作品持續向世界展示,阿拉伯文化在暴烈和神聖之外,總還有別的,總還有別的。

用多才多產來形容沙軒絕不為過。自小醉心表演藝術的他,八歲學懂放映電影,小學開始組織電影會,二十三歲初執導筒,三十歲出頭便拍出了日後遭禁十二年的《開羅車站》,一雷天下響。在他近六十年的創作生涯裏,作品類型林林總總,既有如《烈日情仇》的通俗戲劇、《開羅車站》的犯罪片,也有諸如《大地》的鄉土電影、《浪子回頭》的經典寓言改編、「亞歷山大港三部曲」(《港都舊事》、《埃及物語》、《重臨不朽港都》)的自傳式電影,以及《正氣歌》般的史詩式製作。他慧眼識英才,捧紅過荷里活巨星奧馬沙利夫,本人也經常在作品中粉墨登場,大展演技。

身為傑出作者導演,沙軒當然不囿於類型規範,反去突破固有框框以抒情言志。他見證埃及經歷二次世界大戰、由王權過渡往革命洗禮後的現代以至後現代,對人們在新舊傳統間的掙扎、社會的階級鬥爭尤其敏感,常為不平鳴。土地、農民、紮根持續是他關懷的課題,而對知識和藝術的信心,令他的電影在披露不幸之餘猶存希望。

看沙軒的作品,不難領悟:電影一如觀念,「擁有羽翼,無人可阻其飛翔。」(《正氣歌》片末字幕卡)

大漠風遮我是誰—阿拉伯電影専題

對較熟悉歐美和日本電影的一般觀眾來說,阿拉伯語電影可能是某種異域。引用德國漢學家顧彬(Wolfgang Kubin)的說法,「異」(Fremde)就是自己所不了解的一切;它產生陌生感以及認知落差,但有時也會催生神秘感和吸引力。

假如沉重的歷史自會尋找發聲的窗口,電影可會是她不錯的選項?代表伊斯蘭文明的阿拉伯世界和基督教文明主導的西方社會長期對立衝突,人性在和戰之間擺盪,備受考驗。從穆斯林角度出發的光影故事,述說的除了關乎他們的掙扎,他們的抗爭,大抵同時離不開身份政治與國族認同。我們是誰?可以是誰?應該是誰?問號沒停止出現過,因為面對內外壓逼的人們,益發要證明自己。

阿拉伯語電影以電影工業最發達的埃及為主軸,阿爾及利亞、突尼西亞、黎巴嫰、巴勒斯坦皆各有傑作,唯限於戰禍,發展時斷時續。一部仿紀錄的《阿爾及爾之戰》,向世界影壇彰示了阿拉伯人突破模仿荷里活類型框架的實力。他們既有自己的寫實主義和革命電影經典,復能用影像抓牢歷史詮釋權(《燃燒歲月》),提醒自身與祖先的文化聯繫,不容殖民者僭奪(《木乃伊》),甚至可在慘酷現實裏舉重若輕(《1975的西貝魯特》)。而《沉默的宫殿》與《加里利的婚禮》,則面對父權至上,女性無語的伊斯蘭建制,進行不同程度的女性主義反思,挖開陽剛文化無能卻粗暴的瘡疤,彷彿宣示了戰亂的終極根源。